Quasimodo, l’uomo senza Cristo è ancora quello delle caverne

Autodidatta, premio Nobel nel 1959, dopo la prima fase ermetica si dedicò a una poesia più impegnata, legata alle vicende della guerra. Il suo giudizio sulla contemporaneità che idolatra scienza e tecnica è chiaro. Vede via via quali danni porta l’aver eliminato Cristo dalla società, che solo nel Crocifisso può trovare la vera pace. E, con essa, soddisfare la sete di assoluto ed eterno.

L’ESERCITAZIONE

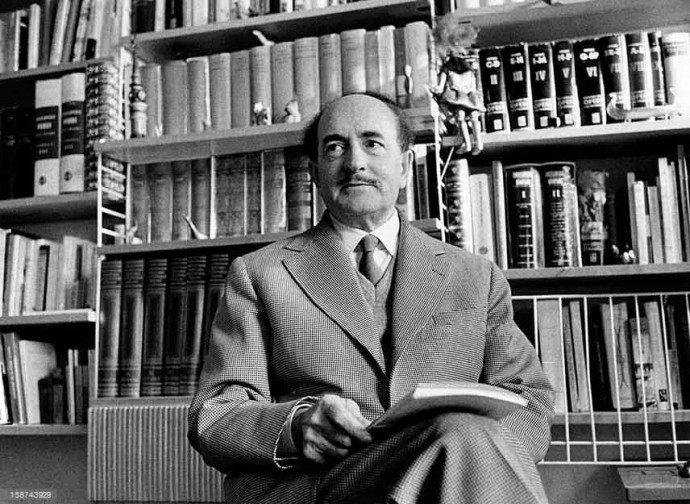

Nativo di Modica, nel ragusano, Salvatore Quasimodo (1901-1968) intraprende un percorso scolastico di natura tecnica per dedicarsi poi ad una formazione umanistica da autodidatta che lo conduce ad una cultura classica di grande respiro. La sua traduzione Lirici greci (1940) ottiene un notevole successo che gli permette di essere nominato professore di Letteratura italiana al Conservatorio di Milano (1941).

Ai primi riconoscimenti letterari segue il conseguimento del premio Nobel nel 1959 che suscita molto scalpore e l’aspra acrimonia di Ungaretti che lo definisce «un pappagallo e un pagliaccio» in una lettera all’amico francese Jean Lescure (presente nel carteggio pubblicato dall’editore Olschki). Ungaretti dubita anche dei meriti politici e civili di Quasimodo, presentato dalla comunità intellettuale come chiaro letterato antifascista, quando, invece, aveva per tanti anni collaborato a riviste fasciste e aveva addirittura scritto un inno ai martiri fascisti nel 1933 (Coro di morti della rivoluzione), mentre le sue poesie sulla Resistenza sono state composte a guerra finita, quando era di moda cantare l’antifascismo e la Resistenza. Per Ungaretti è dubbia l’onestà della posizione culturale e politica di Quasimodo, accusato di opportunismo e di maneggi con la giuria, oltre che di aver assunto una posizione di acceso antifascista solo nel secondo dopoguerra.

La prima fase della produzione poetica di Quasimodo può essere ascritta all’Ermetismo, movimento letterario che si sviluppa negli anni Trenta a Firenze, caratterizzato da una deliberata oscurità, dall’uso frequente dell’analogia, dall’espressione criptica e non sempre chiara che tradisce un rifiuto e una fuga dalla contingenza storica percepita come negativa (negli anni del regime fascista in Italia). Nelle raccolte Acque e terre (1930) o Oboe sommerso (1932) dominano «la rivincita della parola sull’azione, il silenzio e lo spazio bianco che circondano il verso e la sua musica, l’oscuramento dei significati in nome di un linguaggio che diventasse […] l’espressione dell’io» (Gilberto Finzi).

Alla prima fase ermetica segue un’altra più impegnata, legata alle vicende della guerra. Particolare rilievo ha la raccolta Giorno dopo giorno (1947). Dinanzi alle atrocità del conflitto la reazione di Quasimodo appare opposta a quella di Ungaretti che nella Grande guerra continuava a gridare il desiderio di vita e di amore. In Alle fronde dei salici, rifacendosi al salmo 137 della Bibbia (in cui si descrive la situazione di schiavitù degli Ebrei in terra straniera), Quasimodo decide di non cantare più:

E come potevano noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento.

Cantare può offrire consolazione a sé e agli ascoltatori. Quando il dolore è atroce, il pianto può, però, diventare di ghiaccio e non fuoriuscire dagli occhi. E ancora, a cosa può servire cantare quando si assiste ad una violenza atroce come quella descritta dal poeta? Immagini forti e plastiche attinte alla cruda contingenza storica (come il giovane «crocifisso sul palo del telegrafo») o alla tradizione biblica (l’agnello, i salici, le cetre) documentano il male che scaturisce dal cuore dell’uomo, nonostante tutte le conquiste tecnologiche. L’efficace sinestesia («urlo nero») descrive una madre molto simile all’immagine dell’attrice Anna Magnani in Roma città aperta (1945). Manca al poeta la speranza per riprendere a vivere, come accade anche in Milano agosto 1943:

Invano cerchi tra la polvere,

povera mano, la città è morta.

È morta: s’è udito l’ultimo rombo

sul cuore del Naviglio. E l’usignolo

è caduto dall’antenna, alta sul convento,

dove cantava prima del tramonto.

Non scavate pozzi nei cortili:

i vivi non hanno più sete.

Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:

lasciateli nella terra delle loro case:

la città è morta, è morta.

Anche in questi versi ritornano la fine del canto (in questo caso dell’usignolo che è stato ucciso) e le immagini dalla forte religiosità (il convento). Ancora una volta sembra essere spento ogni desiderio per i vivi.

Nella raccolta Giorno dopo giorno «l’epica della guerra» trascina «le forme ermetiche verso la chiarezza del grido, dell’esclamazione e del rifiuto della violenza […] mentre le rovine dell’Italia e dell’Europa ancora fumano» (Gilberto Finzi).

Chiaro è il giudizio di Quasimodo su una contemporaneità che ha fatto del connubio tra scienza e tecnica l’idolo incontestabile, che ha creduto di poter conservare i valori portati dalla novità del cristianesimo e, nel contempo, eliminare Cristo ed è, così, ritornata all’epoca primitiva, al livello dell’uomo delle caverne, anche se può usufruire di ogni tecnologia. Gli odierni abitanti della Terra sono simili a Caino, all’uomo che ha ucciso il proprio fratello. Così annota il poeta in Uomo del mio tempo:

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

– t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo.

Qui, i richiami sono ancora, come spesso accade in Quasimodo, all’Antico Testamento, addirittura alla Genesi e all’episodio di Caino e Abele:

Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Come sottolineò alcuni anni fa in un’intervista Curzia Ferrari, l’ultima compagna di Quasimodo, nel poeta durante la Seconda Guerra mondiale «matura l’idea del Dio non più generico, ma del Dio sulla croce. […] Nelle sue poesie c’è Dio e c’è la croce che lui definisce gentile, termine bellissimo». Il poeta voleva entrare in chiesa quando ne trovava una lungo la strada e si faceva il segno della croce, anche se non voleva che Curzia lo vedesse. Di sé diceva: «In povertà di carne come sono eccomi Signore. Polvere di strada che il vento leva appena il suo perdono». Spiega Curzia Ferrari:

un niente che si china di fronte a Dio. E il Signore è in quasi tutte le sue poesie e gli cammina a fianco. Inoltre quando traduce il vangelo di Giovanni dal greco è per lui un’esperienza straordinaria.

Nella poesia Natale, Quasimodo sta contemplando un presepe scolpito, in cui compaiono i pastori, giunti alla grotta di Betlemme, e i Magi, che salutano il «Re del mondo». Il poeta, che vede la pace nelle figure in legno del presepe e «nel cuore di Cristo in eterno», riconosce che

[…] non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

La morte di Cristo si ripete ogni giorno e il poeta si domanda:

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

Quella pace che Quasimodo vede nel presepe è invocata anche nella vita di tutti i giorni, non è la pace dell’uomo, senza giustizia e senza amore, ma è la pace di Cristo. Nella vita quotidiana Quasimodo vede che c’è qualcuno che vive una giovinezza piena di entusiasmo. Sono le monache irlandesi (Ho fiori e di notte invito i pioppi) che

non parlano mai di morte, sembrano

mosse dal vento, non si meravigliano

di essere giovani e gentili: un voto

che si libera nelle preghiere aspre.

L’uomo non deve censurare, nascondere, dimenticare la sete di assoluto, di eternità, di amore, di verità che sente nell’animo. Deve riconoscerla e rendersi conto che è, alla fine, Tua sete, Signore come annota Quasimodo in una poesia che apparteneva alla raccolta Acque e terre (non più ripubblicata poi nella silloge; la possiamo leggere, ad esempio, in Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori, 1995, pp. 431-432). Anche il poeta, così come ogni uomo, sta salendo al Golgota, lungo un cammino «bruciato», portando una croce che lo «inchioda e penetra l’anima». Quasimodo confessa in versi d’intenso significato religioso:

Ho sete, Signore, ed è già sera;

e l’arsura mi venne dal tuo pane

che gonfia al lievito che anima le pietre.

LEGGI ANCHE: L’ESERCITAZIONE, un confronto tra l'esilio di Quasimodo e quello di Dante